困り犬

困り犬税理士試験にチャレンジしようと思っているんだけど…。

基礎科目の「簿記論・財務諸表論」は難しいですか?

こんにちは、ブロガーのジャックです。

今回は、「税理士試験の簿記論と財務諸表論は本当に難しいのか?」について、私の実体験をもとに解説していきます。

この2科目は、税理士試験の登竜門ともいえる基礎科目ですが、ネットでも「難しい」「独学はきつい」といった声が多く、不安になりますよね?

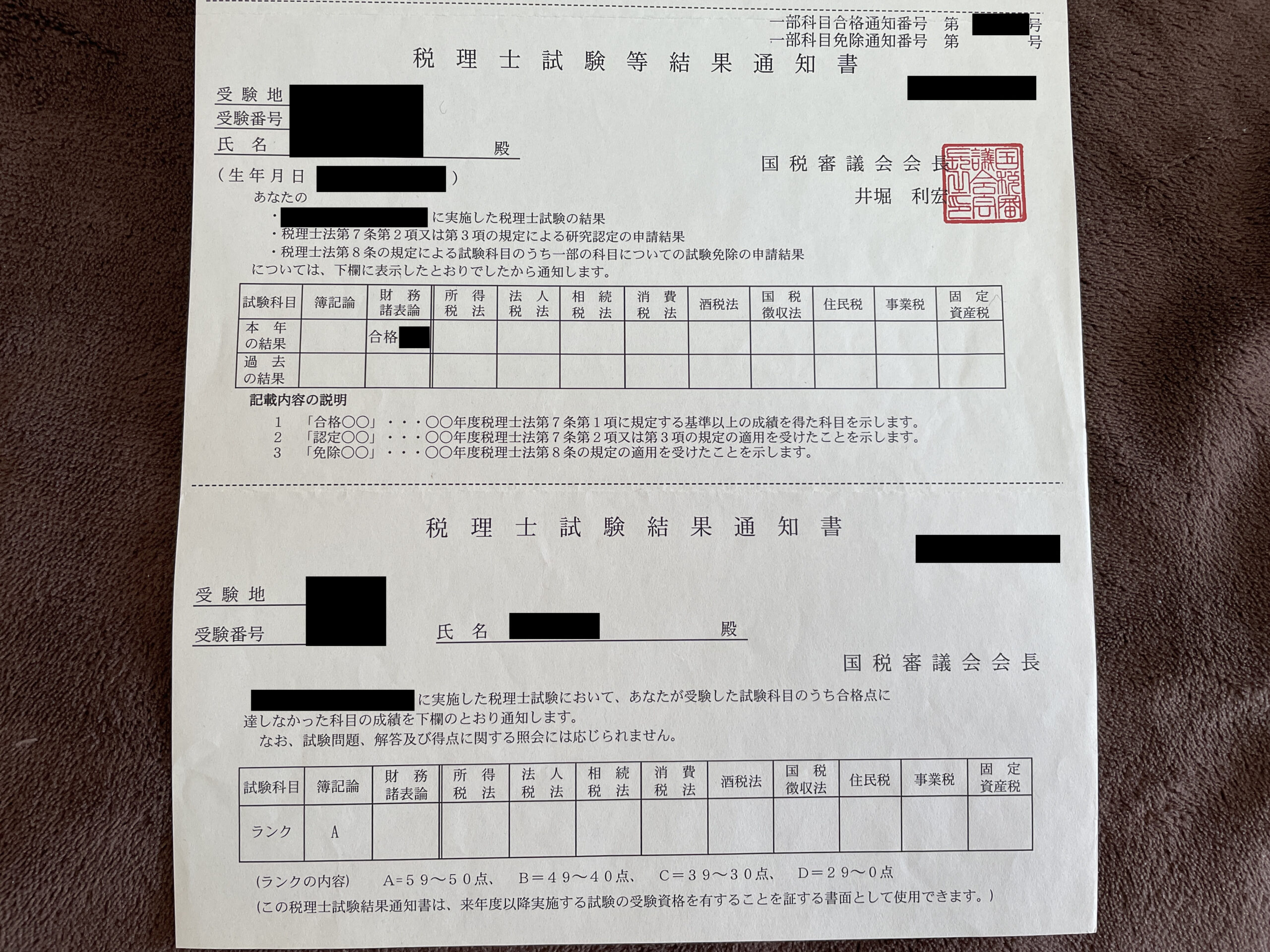

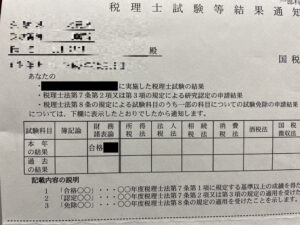

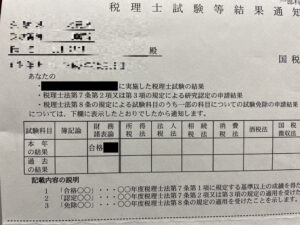

実際に私は財務諸表論に合格し、簿記論は惜しくも不合格という結果でしたが、チャレンジする過程で得た勉強時間の目安やスケジュールの立て方、教材・通信講座の選び方など、役立つ情報をまとめています。

この記事では以下のような内容を詳しく紹介しています。

- 簿記論と財務諸表論の難易度や違い

- 合格までにかかった実際の勉強時間とスケジュール

- おすすめの予備校・通信講座の紹介

- 本試験の雰囲気と反省点 など

「税理士試験に挑戦したい!」「簿財の難しさや勉強法を知りたい!」

そういった方は、ぜひ参考にしてみてください!

はじめに|筆者の自己紹介&学習時の簿記レベル

- 財表にチャレンジしたのはいつ?

-

大学3年生(1月から学習スタートして8月に受験)

- チャレンジした時の簿記レベルは?

-

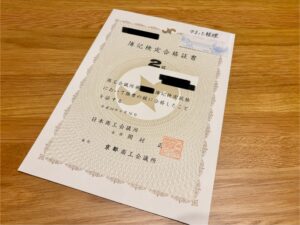

簿記2級に合格してました!(2年生の6月の試験で合格)

- なぜ財表を受験しようとしたの?

-

- 就活でPRできるよう2級以上の資格が欲しかった。

- けど工業簿記が苦手なので1級は無理。

- 消去法で税理士の簿財にチャレンジ。

- 学生時代の成績はどんな感じ?

-

- 受験経験なし!(中学は公立、高校・大学は推薦入学)

- 中間・期末テストはすべて平均以下

- 数学は苦手。理系科目は全滅。

簿記論と財務諸表論はどれくらい難しい?

簿記論の難易度と特徴

簿記論は、税理士試験の基礎科目のひとつでありながら、多くの受験生が苦戦する科目として知られています。

簿記論の出題は、ほぼすべてが計算問題で構成されています。商業簿記・会計学に関する知識をもとに、仕訳処理・精算表・財務諸表の作成など、実務的な計算力を問われる内容です。

主な出題内容は以下のとおり。

- 基本的な仕訳処理(売上・仕入・有価証券・固定資産など)

- 決算整理・精算表の作成

- 財務諸表の作成(貸借対照表・損益計算書など)

- 連結会計や税効果会計などの応用論点も一部含む年あり

私自身もこの簿記論には1度挑戦し、残念ながら不合格という結果に終わりましたが、「難しい」と言われる理由を肌で感じました。

■過去の合格率

| 試験年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 令和5年(2023年) | 17,656人 | 2,347人 | 13.3% |

| 令和4年(2022年) | 17,936人 | 2,434人 | 13.6% |

| 令和3年(2021年) | 18,348人 | 2,601人 | 14.2% |

■私が感じた簿記論の難しさ

- 計算スピードと正確性を両立させるのが大変

⇨「とにかく時間が足りない…」というくらいボリューミー。時間配分のスキルも必要 - 出題範囲が広く、満遍なく対策する必要がある

⇨特定の分野に偏って勉強すると「今年は出なかった…」という事態になることも。 - 毎年の出題傾向にクセがあり、過去問だけでは不十分なことも

⇨やや“ひねり”の効いた問題や、思考力を要する新傾向の問題も出題されることがあり

このように、簿記論は単なる知識量だけでなく、実戦力・時間管理・総合力が問われる科目です。

「なんとなくわかってる」レベルでは太刀打ちできないため、過去問演習や模試を通じて“点を取る力”を養うことが合格のカギになります。

ただ、私は財表の方にウェイトを置いて学習していたので、「なんとなく分かっている」程度のレベルでした。

あれやこれや考えていたらあっという間に試験終了…。

時間配分も全然できていませんでしたね。

財務諸表論の難易度と特徴

財務諸表論は、税理士試験の基礎科目のひとつであり、「理論」と「計算」の両方が出題されるハイブリッド型の試験です。

簿記論と比べて計算問題はややシンプルですが、その分、理論問題のウエイトが大きく、暗記や理解力が求められる科目となっています。

主な出題内容は以下のとおり。

- 理論問題(50点)

⇨会計基準や企業会計原則に関する記述式の問題が出題されます。文章を自分で構成して書く必要があるため、単なる暗記ではなく「理解したうえで言語化する力」が求められます。 - 計算問題(50点)

⇨主に商業簿記の応用問題が中心です。連結会計・リース会計・税効果会計など、難易度の高い論点が多く、正確な処理と時間管理が求められます。

■過去の合格率

| 試験年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 令和5年(2023年) | 13,206人 | 2,379人 | 18.0% |

| 令和4年(2022年) | 13,907人 | 2,379人 | 17.1% |

| 令和3年(2021年) | 14,496人 | 2,461人 | 17.0% |

■実際に合格できた理由

- 簿記論と並行して学習する

⇨計算問題については簿記論と被る部分が多く、同時に勉強すれば理解がより深まる! - 1日の勉強時間を3時間は確保する

⇨簿記2級レベルで半年合格を目指すならこれくらいやらないとキツイです。 - 超難題な問題に時間をかけない(基礎を徹底する)

⇨全問正解を目指すより、取るべき部分をキチンと取るほうが大事! - 直前期は予想問題を何度も繰り返し解く

⇨最低でも予想問題を3〜5回は繰り返し解いてください! - 通信講座を使って“学習の迷い”をなくした

⇨論点がムズすぎるので独学は絶対NG。プロから最短合格のノウハウを教えてもらいましょう!

実際にチャレンジしてみて、半年で合格できた要因はやはりこの5つかなと思います。

特に「超難題な問題に時間をかけない(基礎を徹底する)」&「通信講座・予備校を使う」はマジで超重要!

それぞれの要因を以下の記事で詳しく解説しています!

こちらもぜひチェックしてみてくださいね♪

勉強時間はどれくらい必要だった?

私が実際にかけた勉強時間

- 簿記論:300~400時間

(落ちたけどこれくらいやった) - 財表:400~500時間

(合格した時の目安)

1日平均で3~4時間は勉強していました。(休日は7~8時間)

これを聞いてほとんどの方は「うわぁ、私には無理だ…」と思ってしまうかもしれませんが、スキマ時間の積み上げで十分達成は出来ると思います!

一般的に必要とされる勉強時間

■簿記論|簿記レベル別の勉強時間目安

| 簿記レベル | 推定勉強時間 | 1日あたり(半年換算) |

|---|---|---|

| 簿記1級レベル | 400〜500時間 | 約2.2〜2.8時間 |

| 簿記2級レベル | 500〜600時間 | 約2.8〜3.3時間 |

| 簿記初心者 | 600〜750時間 | 約3.3〜4.2時間 |

私はたった300~400時間くらいしかやってなかったので、明らかに勉強不足でしたね。

けど、これでも必死だったんですよ。マジでボリューム多すぎ…(汗)

■財務諸表論|簿記レベル別の勉強時間目安

| 簿記レベル | 推定勉強時間 | 1日あたり(半年換算) |

|---|---|---|

| 簿記1級レベル | 350〜450時間 | 約1.9〜2.5時間 |

| 簿記2級レベル | 450〜550時間 | 約2.5〜3.1時間 |

| 簿記初心者 | 550〜650時間 | 約3.1〜3.6時間 |

簿記論を犠牲にして、なんとか400~500時間で合格できました!

速習コースで簿財両方合格する人はどんな生活送ってるんだろう…?(笑)

勉強スケジュールの立て方と実践内容

試験までの全体スケジュール

■ 1年計画(おすすめ:初学者~余裕を持ちたい人)

| 時期 | 学習内容の目安 |

|---|---|

| 8月〜10月 | インプット開始(テキスト学習+基礎問題) 1日1〜2時間ペース |

| 11月〜12月 | 応用論点・過去問に少しずつ挑戦 |

| 1月〜3月 | 理論暗記&計算力強化(アウトプット比率UP) |

| 4月〜5月 | 過去問+模試中心の演習フェーズへ |

| 6月〜7月 | 直前総復習&答練・模試中心の追い込み |

半年の速習コースを経験した身から言わせてください。

これから勉強を始める人は、ぜったいにこの1年計画で動くようにしましょう!

■ 半年計画(予備校・通信講座利用者や再受験生向け)

| 時期 | 学習内容の目安 |

|---|---|

| 1月〜3月 | インプット集中+理論暗記並行 (毎日2〜3時間) |

| 4月〜5月 | 過去問・模試・答練中心のアウトプット強化 |

| 6月〜7月 | 弱点補強&総仕上げ 直前模試で実戦感覚を鍛える |

実際に私がやったのはこちらの半年計画で合格する方。

こちらは初学者の方であれば予備校・通信講座の利用がマストです!

半年はダメ元でやって、次の1年間で合格を狙うという「1.5年計画」にするのをおすすめします♪

半年で追い込むのは体力的にもメンタル的にも大変ですよ…。

実際に私がやっていた一週間のスケジュール

| 曜日 | 1日の過ごし方 |

|---|---|

| 月曜日 | 日中:大学の授業&スキマ時間に勉強 夜:財表の講義を受講(3時間) |

| 火曜日 | 日中:大学の授業&スキマ時間に勉強 夜:財表の復習 |

| 水曜日 | 日中:大学の授業&スキマ時間に勉強 夜:バイト |

| 木曜日 | 日中:大学の授業&スキマ時間に勉強 夜:財表の講義を受講(3時間) |

| 金曜日 | 日中:大学の授業&スキマ時間に勉強 夜:財表の復習 |

| 土曜日 | 日中:午前および午後に簿記論の授業(3時間ずつ) 夜:バイト |

| 日曜日 | 日中:簿記論の復習 夜:オフ |

リアルにこんな生活をしてました。

平日は平均3~4時間。休日は7~8時間くらいやっていたと思います。

簿記論と並行してやっていたので四六時中ずっと問題を解いていました。

移動の時も理論暗記シートを使って、ひたすら理論問題の内容を頭に叩き込んでいたくらいです。

半年での合格は本当に大変です…!

チャレンジするなら相応の覚悟をもって挑むように!

■何をどの時間帯にやっていたか?私の1日の勉強ルーティン

- 朝:理論の暗記・読み込み(出勤前/通勤電車の中)

⇨朝は頭がスッキリしているので、理論のインプットにおすすめ。通勤中は理論カードや音声教材を活用して、スキマ時間を有効活用 - 昼休み:軽めの問題演習や仕訳確認(お昼休憩などの空き時間)

⇨計算問題を1〜2問解いたり、昨日やった仕訳の復習など負荷が軽めの学習 - 夜:講義 or 本格的な問題演習(帰宅後)

⇨まとまった時間がとれる夜は、講義の参加や本番形式の問題をしっかり解く

このように、「時間帯ごとにやる内容を決めておく」と、自然と学習が習慣化されていきます。

TACの速習コースを受講してみて感じたこと

私自身は、簿記論・財務諸表論ともにTACの速習コースを利用して勉強しました。

しっかりとしたカリキュラムと、実績のある講師陣による体系的な講義は安心感があり、とにかく王道で真面目な講義スタイルが印象的でした。

ただその一方で、正直に言うと、少し自分には合わなかったかも…と感じた部分もありました。

- 受講料が比較的高めだった

- 講義の雰囲気がお堅い印象だったこと

まあ、実際に1科目合格できたのでべつにいいのですが、今になって思えば友人が受けていた「資格の大原」でもよかったかなと。

こちらの方がTACより安く、実際に友人から映像講義やテキストを見せてもらった時、映像講義のテンポや教材のデザインが自分好みだったと感じました。

何も比較せずTACを選んだ私が悪いのですが、「大原のほうが自分には合ってたかも」と思ったのが正直な感想です。

そんなにお金もないのに受講料の高いTACを選んでしまいました…。

皆さんは、必ず講座ごとに比較をして、一番自分にマッチしたところで学習するようにしましょうね!

予備校・通信講座の比較表

| 講座名 |   資格の大原 |   TAC | スタディング |   Net-School |   クレアール | LEC | アガルート | 東京CPA 会計学院 |   資格スクール大栄 |   資格のFin |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 学習スタイル | 教室通学 映像通学 Web通信 DVD通信 資料通信 | 教室通学 映像通学 Web通信 DVD通信 資料通信 | WEB講座 | WEB講座 | WEB講義 | WEB講義 | WEB講義 | 通学 WEB講座 | WEB講座 | WEB講座 |

| テキスト | オリジナル | オリジナル | オリジナル (WEB教材) | オリジナル (市販あり) | オリジナル | オリジナル | Netschoolのテキスト | オリジナル | オリジナル | オリジナル |

| 教育訓練給付制度 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | ||||||

| 講義回数 (標準) | 114回 | 158回 | 320回 | 190回 | 404回 | 104回 | 190回 | 156回 | 113回 | ? |

| 直前対策 | 38回 | 38回 | 19回 | 56回 | 26回 | 32回 | 56回 | 46回 | ? (5月~) | ? |

| 速習(半年) コース価格 | 281,000円~ | 300,000円~ | 154,000円~ | 261,000円~ | ||||||

| 標準(1年) コース価格 | 383,000円~ | 400,000円~ | 59,800円~ | 178,200円~ | 255,000円~ | 242,800円~ | 178,200円~ | 382,000円~ | 508,640円 | 98,000円 |

| 詳細はコチラ | 詳細はコチラ | 詳細はコチラ | 詳細はコチラ | 詳細はコチラ | 詳細はコチラ | 詳細はコチラ | 詳細はコチラ | 詳細はコチラ | 詳細はコチラ |

税理士の財務諸表論・簿記論を取り扱う講座はコチラの10つです。

価格やサービス内容は変動することがあるので、最新の情報は公式サイト&資料請求にてチェックするようにしてください。

どの講座も一長一短ありますが、王道に合格を目指すならやはり「資格の大原」や「TAC」が無難!

先ほどもお伝えした通り、わたし自身は過去にTACで受講していて決して悪くはなかったのですが、友人に大原のテキストや実際の講義映像を見せてもらった時に「え、こっちの方が分かりやすいやん!」っとなったので、大原を推しています。

もしこだわりがなければ無難に「大原」か「TAC」!

費用面が気になるなら、「スタディング」や「ネットスクール」がおすすめですよ♪

通信講座の選び方

| タイプ・重視ポイント | おすすめ通信講座 | 特徴 |

|---|---|---|

| 基礎から手厚い指導を受けたい! | 資格の大原 | 教材・講師・演習すべてに定評あり。合格者数も業界トップクラス。 |

| 教室通学と併用したい! | TAC | 通学・通信どちらもOK。演習量が豊富で確実に力をつけたい人向け。 |

| コスパ重視!費用は最小限! | スタディング | 59,800円〜。スマホ完結、移動時間に学べる。とにかく安い&早い。 |

| 効率よく短期合格したい! | クレアール | 「非常識合格法」で頻出論点に集中。短期集中に強い。 |

| 独学スタイルで学習したい! | Net-School | 自宅学習向けに最適。質問サポートも充実。価格も抑えめ。 |

| スマホ中心でスキマ時間に学習! | スタディング | スマホアプリが便利。倍速再生、AI復習など機能性抜群。 |

| とにかく演習量を重視したい | アガルート、LEC、資格の大原、TAC | 答練・模試・過去問演習をしっかり積める。アウトプット重視の人向け。 |

| とにかく迷いたくない! 講座比較が面倒な人! | 資格の大原、TAC、スタディング | 内容重視なら大原・TAC!価格重視ならスタディング! |

それぞれの講座のポイントをまとめるとこんな感じです。

あれこれ迷いたくない方であれば、内容重視なら大原、価格重視ならスタディング、といった感じで決めちゃってOK。

ただ、最終的には自分が求めている条件と講座の長所がマッチするなら、そこで学習したほうがいいです。

大事なのは、自分のライフスタイル・学習の癖・続けられる環境に合っているかどうか!

まずは「無料資料請求」や「無料体験講座」で雰囲気を掴んでみれください!

1番のおすすめは「資格の大原」!

- 長年の指導ノウハウによる圧倒的な合格実績

⇨2023年度(第73回)税理士試験において、大原生の官報合格占有率は53.3%を記録! - 豊富な問題演習と実践的な模擬試験

⇨短期復習目標のミニテストや中期復習目標の確認テスト、直前期には模擬試験で総復習! - 柔軟な学習スタイルと”時間の達人シリーズ”

⇨WEB通信~通学まで複数の学習スタイルから選択可能。話題の「時間の達人シリーズ」は受講者に好評です!

まず何と言っても、長年の指導ノウハウが豊富で合格に直結した学習ができるというところ!

自分にあった学習スタイルも選択可能で、最近話題の「時間の達人シリーズ」は、講義時間を1/3に濃縮し、60分で効率的に学習できるサービスは他社にはない強みの一つです!

私が実際に利用していたTACも負けず劣らずの合格実績ですが、こちらの方が料金も安くて教材も分かりやすかったので1位にしました。

おすすめで上げた通信講座の中で、一番内容が充実しています!

気になる方はまず資料請求(無料)して、講座内容を確認してみてください♪

\合格者多数の大原、まずは資料請求から!/

勉強してわかったこと・これから挑戦する人へのアドバイス

簿記論と財務諸表論の勉強を通じて、ただ知識を詰め込むだけではなく、自分に合った勉強法やペース配分を見つけることの大切さを実感しました。

私自身、財務諸表論には合格できた一方で、簿記論はあと一歩届かず…。

この結果からわかったことは、「同じ基礎科目でも、求められる力はまったく違う」ということです。

<簿記論で感じた反省点>

- 計算の正確さだけでなく、スピード感を意識した演習が足りなかった

- 基礎が身についていても、時間配分を間違うと得点につながらない

- 圧倒的に演習不足。1年コースで模試や答練をみっちりやるべきだった

<財務諸表論でうまくいったポイント>

- 理論は、毎日少しでも触れる習慣をつけたのが正解だった

- 計算はオーソドックスなので、丁寧に復習すれば点が取れた

- 教材や講義を信じて、アウトプット重視で取り組んだことが効いた

これから挑戦する方に知っておいてほしいこととしては、簿財はただの暗記や反復練習だけでは合格できない試験です

自分の理解度や弱点を早めに把握し、柔軟に学習戦略を修正することが大切!

途中で不安になったり、手応えを感じない時期もあるかもしれませんが、

継続していけば、必ず知識は積み上がっていきます。

諦めず、最後まで頑張ってください!

【まとめ】簿記論&財務諸表論は難しいが、戦略次第で合格は狙えます!

簿記論と財務諸表論は、税理士試験の中でも「最初の壁」と言われる基礎科目ですが、しっかりと準備すれば合格は十分に狙える試験です。

今回ご紹介したように、この3つを意識すれば、合格への道筋は見えてきます。

- 科目ごとの特徴や難易度を理解すること

- 自分に合った学習スケジュールを立てること

- 勉強の質と継続力を大切にすること

私は財務諸表論には合格できたものの、簿記論はあと一歩届かず…。でも、この経験を通じて得たものはとても大きく、財表を合格できたことで、その後の就活や転職でかなり役立ちました。

社会人になってからは仕事だったり、英語の学習などにフォーカスしていましたが、現在は数年越しのリベンジを果たそうと仕事の傍らコツコツと簿記論の勉強をしています。

これから簿財に挑戦しようとしている方にとって、この記事が少しでも学習のヒントやモチベーションになれば幸いです。

自分に合った学び方で、ぜひ一歩ずつ前進していってください!

勉強は大変ですが、合格目指して一緒に頑張っていきましょうね♪