困り犬

困り犬税理士試験にチャレンジしようと思ってるんですが…

「簿記論」と「財務諸表論」って難しいですか?

こんにちは、ブロガーのジャックです。

今回は税理士試験の簿記論と財務諸表論についてお伝えしようと思っています。

税理士の必修科目である簿財!

やっぱり難しいんでしょうか…?

以前私は簿記論と財務諸表論にチャレンジしたことがあります。

結果としては「簿記論」は残念ながら不合格。しかし「財務諸表論」は奇跡的に合格することができました!

この記事では、簿財をどれくらいの期間で毎日何時間勉強していたのか、どういったスケジュールで勉強していたのかをお伝えいたします。

先に結論をお伝えすると、

- 勉強期間は半年(半年コースを受講)

- 平日は3時間、休日は9時間ほど勉強

- 平日はスキマ時間&仕事終わりに勉強

- 休日は図書館やカフェでずっと勉強

- 直前期は毎日が地獄(ずっと試験問題解いてました…)

簿財の受験を考えている方は、ぜひ参考にしてくださいね。

※財表合格については以下の記事もあわせてご覧ください。

はじめに|学習を始める前に知っておいてほしいこと

- 簿記2級の比にならないくらい難しい

- 独学は絶対に無理

- 半年で簿財ダブル合格は無理ゲー

- 最低でも1年は勉強する必要あり

- 空き時間はほぼ勉強に充てる必要あり

最初にハッキリとお伝えします。

簿記2級レベルの方がチャレンジする場合、勉強はみなさんが想像する3倍はキツいです。

「簿記2級もイケたし、簿財もワンチャンいけるんじゃね?」みたいな気持ちで勉強を始めるのは絶対にやめましょう。

簿記2級程度の努力では絶対に合格できません。

仕事以外の時間をすべて勉強に充てるくらいの気持ちでないと、途中で挫折してしまいます…。

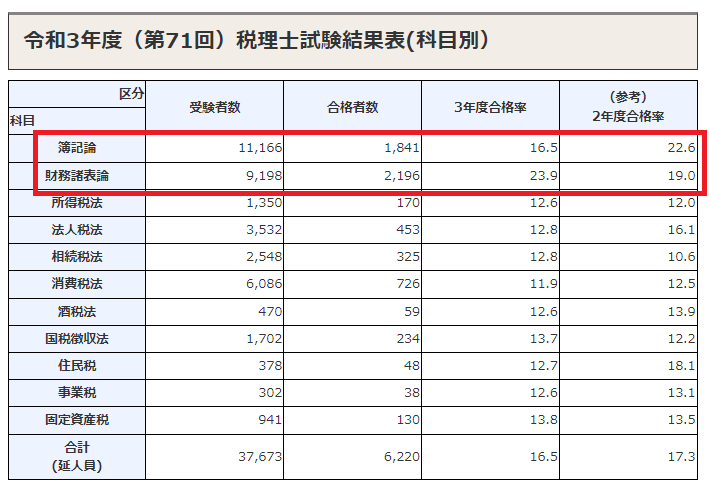

簿記論・財務諸表論の合格率について

引用:『国税庁』公式サイトより

「簿記論」「財務諸表論」は必修科目なので、他の税法関係の試験と比べると比較的合格率は高いですが、それでも15〜20%程。

受験者のほとんどが有名な予備校に通って勉強しています。そこで充実したカリキュラムに沿って、合格に必要なノウハウや対策などを叩き込まれています。

そのような「本気で合格を狙っている受験生」が何万人と集まる中での合格率15%程度なので、かなりの難関試験であることは間違いありません。

安直に「他の科目より合格率が高い=簡単」なんて思ったらダメですよ!

実際に私がやっていた勉強スケジュールはコチラ

| 曜日 | 1日の過ごし方 |

|---|---|

| 月曜日 | 日中:電車&昼休みのスキマ時間で理論の暗記 夜:財表の講義を視聴&問題演習 |

| 火曜日 | 日中:電車&昼休みのスキマ時間で理論の暗記 夜:簿記論の講義を視聴&問題演習 |

| 水曜日 | 日中:電車&昼休みのスキマ時間で理論の暗記 夜:財表の講義を視聴&問題演習 |

| 木曜日 | 日中:電車&昼休みのスキマ時間で理論の暗記 夜:簿記論の講義を視聴&問題演習 |

| 金曜日 | 日中:電車&昼休みのスキマ時間で理論の暗記 夜:オフ |

| 土曜日 | 午前:財表の講義を視聴&問題演習 午後:一週間の総復習(問題を繰り返し解く) |

| 日曜日 | 午前:簿記論の講義を視聴&問題演習 午後:一週間の総復習(問題を繰り返し解く) |

リアルにこんな感じのスケジュールで勉強をしていました。

開始時期が中途半端だったので、半年で合格を目指を目指したのですが、冗談抜きで本当に大変でした。

半年間は休日に遊びに行くこともできず、仕事以外は勉強漬け。移動の電車の中では財務諸表論の理論を頭に叩き込んでいました。

1年での合格を目指していれば、もう少し余裕を持てたかもしれませんが、それでも大変だったと思います。

正直な話、もう2度とやりたくありません。

仕事との両立はかなりキツいです。

短期集中するにしても、1年は見ておいた方が良いと思います。

1日の勉強時間はコチラ

- 平日:2~3時間(早朝:2時間、夜:1時間)

- 休日:6~8時間(午前:3~4時間、午後:3~4時間)

簿財にチャレンジするなら、勉強時間の確保が一番の課題となります。

簿記1級や会計士試験にチャレンジしていた方以外は、仕事以外の時間をすべて勉強に当てるような覚悟を持って挑んでください。

「片手間で勉強して、いずれ合格できたらいいや~」みたいな感覚で勉強するのはNG。そういう人は何年も合格できずに時間と金を無駄にするだけです。

1分1秒でも無駄にせず、効率よく学習していきましょう!

そうしないと、論点すべて学び終えることはできません…(汗)

学習ボリュームはどれくらい?

- 合格に必要な学習時間:500~1000時間

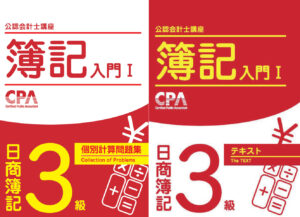

- 使用するテキスト:簿財ともに各8冊(テキスト4冊、問題集4冊)

学習ボリュームは簿記2級の比ではありません。試験範囲が広すぎて学習するだけでも大変です。

総学習時間は個人によりけりですが、初学者の方は1,000時間以上する必要があるでしょう。

簿記論は簿記1級の商業簿記くらいレベルの高い問題が出題され、財務諸表論は理論問題が出題されます。

2級のように限られた範囲で同じような問題が出題されることはないので、解き方を暗記して答えるという方法は通用しません。

ただがむしゃらに問題を解けばいいというものではないので、しっかりと問題の意味を理解して解答できるようにしましょう。

テキストの分厚さを見てヒヨってしまわないように!

「全部の問題を解いたるわ!」くらいの強い気持ちでのぞみましょうね♪

簿記1級と比べてどちらが難しい?

- 1級:全体の70%の正答率で合格

- 簿財:全体の60%の正答率で合格

難易度は同じくらいだと思います。

正答率だけを見ると簿財の方が難しそうに感じますが、1級は商業簿記・会計学・工業簿記・原価計算の4科目のうち1つでも40%に満たない科目があれば不合格というシビアな試験です。

簿財では、そのように大問〇点以下で強制不合格ということはありませんが、大問を丸ごと捨てるようなことをすれば絶対に6割には届かないので、結局のところすべての論点に対応できるくらい学習していかなければなりません。

簿記1級か簿財かで悩んでいる人は、どちらが合格しやすいかで考えるのではなく、工業簿記を含めた広い範囲で簿記を学んでいきたいか、それとも商業簿記を突き詰めて勉強していきたいのかで考えたほうがいいと思います。

私は工業簿記が苦手だったので簿財を選びました。

この判断は間違ってなかったかな♪

実際に簿財の学習をやった感想

半年チャレンジはおすすめしません

私は半年間で合格を目指せるコースで学習し、試験にチャレンジしましたが、マジで大変でした。

上記でお伝えしたスケジュールで努力しましたが、それでも授業についていくのがやっとの状態。

直前期に入っても、最初はロクに試験問題を解くことができず絶望しました。

実際にやってみて分かったのですが、公認会計士や簿記1級の勉強をしていた方以外はマジで1年以上は勉強期間を設けたほうがいいと思います。

自由な時間がたくさん確保できる学生であればチャレンジしてもいいかもしれませんが、そうでないなら1~2年はじっくり勉強するようにしてください。

詰め込みすぎて、最後の方はメンタルがおかしくなりそうでした…。

これから勉強を始める人は、1~2年でコツコツ勉強していくのがおすすめですよ!

独学は絶対にNG

簿記1級や会計士の勉強をしていた方であれば、独学でも合格できる可能性はあるかもしれませんが…

簿記2級レベルの方が独学でチャレンジするのは絶対にやめましょう。

ウソだと思うなら、書店に行って簿財のテキストと問題集を実際に見てください。

参考書は分厚くボリューム満点。中身を見ても呪文のような言葉がたくさん出てきて意味不明だと思います。

講座で学ばないと意味不明な論点がたくさん出題されるので、絶対にケチって独学でやろうとしないで!

本気で合格を目指すなら、通信講座は必ず利用するようにしてくださいね!

■おすすめの通信講座はコチラ

| サービス名 | 特徴 |

|---|---|

| スタディング | <料金> ・ミニマムコース:59,800円 ・アドバンスコース:74,800円 ・パーフェクトコース:89,800円 <おすすめポイント> ・料金は業界最安値(他社なら20万円前後はかかる) ・2023年度の科目合格者数は488名以上 ・スマホ学習可能。忙しい社会人に最適 |

| ネットスクール | <料金> ・簿記論標準コース:155,000円 ・財務諸表論標準コース:155,000円 ・一括標準コース(簿記論+財務諸表論):210,000円 <おすすめポイント> ・しっかりと基礎から学びたい人向け ・簿財一体型講義で効率的に学習できる ・簿記1級(商簿)&会計学基本講義の視聴も可能 |

| クレアール | <料金> ・簿記論レギュラーコース:196,000円 ・財務諸表論レギュラーコース:196,000円 <おすすめポイント> ・割引制度が充実している(40~50%割引あり) ・講師の評判が良く、質問対応も迅速。 ・自由な学習スケジュールが組める |

ほとんどの方は公認会計士や税理士の予備校と聞くと「TAC」や「資格の大原」が頭に思い浮かんでくると思います。

たしかにこの2校は評判もよく、合格者数も多いのですが、めちゃくちゃ料金が高いです。(簿財コースで20~30万円ほど)

この金額を見て、金銭的に厳しい方はどうしても「独学」という文字が頭に浮かんでしまいますよね。けれども独学での学習は本当に厳しいです。テキストだけで内容が理解できるのは本当の天才だけです。

もし、金銭的に厳しいようであれば、上記の表で紹介したサービスで学習してみてはいかがでしょうか?

特にスタディングであれば、簿財コースを7万円程度で受講することができます!

「合格するなら大手予備校!」みたいな風に言われてますが、そんなことはありません。(大手予備校に通っているのに何年も合格していない人は普通にいます)

どこで勉強するよりも、どれだけ勉強して努力するかが重要ということは覚えておくように。

安い=質が悪いというわけではありません!

金銭的に厳しい方は、コスパの良いサービスを利用して、コツコツ努力していけば必ず合格できますよ!

財表は「理論の暗記」と「基礎の徹底」がポイント

財表の出題範囲としては、理論問題が半分、計算問題が半分です。

理論の勉強をしていて理解したことは、内容を理解しつつ繰り返し暗記することが重要だということ。

穴埋め問題だけでなく、「〇字以内で記述せよ」的な問題も出題されるので、中途半端に暗記しても答えられません。

通信講座を利用すれば、理論暗記ツールなどが使えるようになるので、電車の移動時間など「隙間時間」を有効活用して頭に叩き込みましょう。

また、計算問題については、簿記論と比べてマニアックな問題はそんなに出題されません。

決算整理前のBS、PLを与えられた資料をもとに完成させていくという実践的な問題なので、計算問題は基礎を徹底していれば必ず解けるようになります。

なので、計算問題を乗り切るためには、以下のポイントを意識して学習してみてください。

- 応用以上に基礎! 基本的な問題は絶対に落とさないよう注意する

- 問題を効率的に解くための集計方法を確立しておく

大変ですが、コツコツとゆっくりでいいので頑張って勉強していってくださいね!

簿記論は「基本的な問題と難しい問題の見分け」がポイント

簿記論はすべてが計算問題です。財表のような理論問題はありません。

学ぶ内容は簿記2級よりも難しいので、最初はゆっくりでもいいので確実に理解していき、復習を重ねることで問題を解くスピードを上げていきましょう。

試験を乗り切るための大切なポイントとしては、

- 基本的な問題と難しい問題を見分けられるようにする

- 実践問題でペース配分を意識しておく

本試験ではいかに基本的な部分を効率よく正解していくかが合格のカギになります。

私は難しい問題に時間を使ってしまい、基本的な部分を取りこぼしてしまいました。

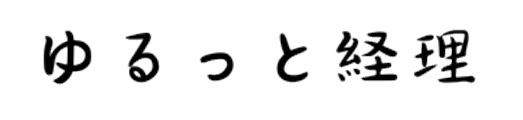

不合格A(50〜59点)だったので、もう少しで合格だったのに…。

最終手段は予想問題を解きまくって頭に叩き込む

簿記論と財務諸表論の学習範囲は広く、仕事の両立となってくると講義についていくので精一杯という状況になってしまう可能性もあります。

なかなか復習ができていない状況で、直前期(5月~)に入るようであれば答練の問題はまったく解けないかもしれません。(実際に私がそうでした…)

そのような場合、今回は記念受験と諦めて来年に向けて準備するのもいいかもしれませんが、通信講座を使っているのであれば予想問題がいくつか用意されていると思うので…

出題される可能性のところだけフォーカスして、それ以外が出たら捨てる!!

実際に私もこの方法でワンチャン狙ってみたところ、財表がドンピシャで当たりました(笑)

間に合わないと感じたら、とにかく与えられた予想問題を繰り返し何回も解きましょう!

もしかすると、ドンピシャで出題されるかもしれませんよ!

1科目でも合格すると色々メリットがあります

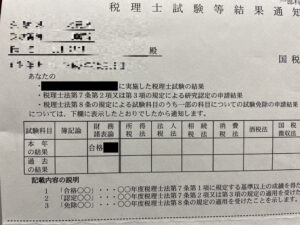

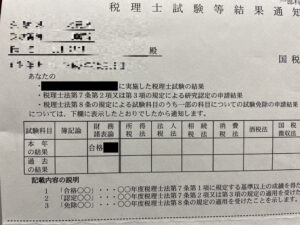

試験結果は12月に郵送で送られてきます。合格できたなら、「合格〇〇」(〇〇は年度の数字が入ります)と記載されています。

税理士試験の科目合格は簿記検定の合格と同じで一生もの。更新するための試験などはありません。

合格すれば、この先ずっと所持することができます。

このまま税法の試験にチャレンジして税理士を目指すのもよし。民間の経理に就職するのもよし。

1科目でも合格していると、就職や転職の際はかなり優位に選考を進められますよ!

まとめ

この記事では税理士試験の「簿記論」と「財務諸表論」についてお伝えしました。

あらためて内容を整理すると、

- 簿記2級の比にならないくらい難しい

- 独学は絶対に無理

- 半年で簿財ダブル合格は無理ゲー

- 最低でも1年は勉強する必要あり

- 空き時間はほぼ勉強に充てる必要あり

これから簿財にチャレンジする方は、「半年で合格を目指す」ことと「独学で合格を目指す」ことはしないように!

本当にめちゃくちゃ大変です。私はもう2度としたくありません。

最低でも1年、通信講座や予備校に通ってじっくりと勉強してください。

勉強は本当に大変です。しかし、合格すれば税理士に1歩近づけるだけでなく、民間の経理に就職する際にかなりのアドバンテージになります。

勉強が辛すぎてくじけそうになる時もありますが、自分を信じて、コツコツとマイペースに頑張っていってください。

1科目でも合格していると、かなりのメリットがありますよ!

無理せず、合格をめざしてコツコツと頑張ってくださいね♪

※財表合格については以下の記事もあわせてご覧ください。